THE TRANSFORMATION OF GREIFENBERG

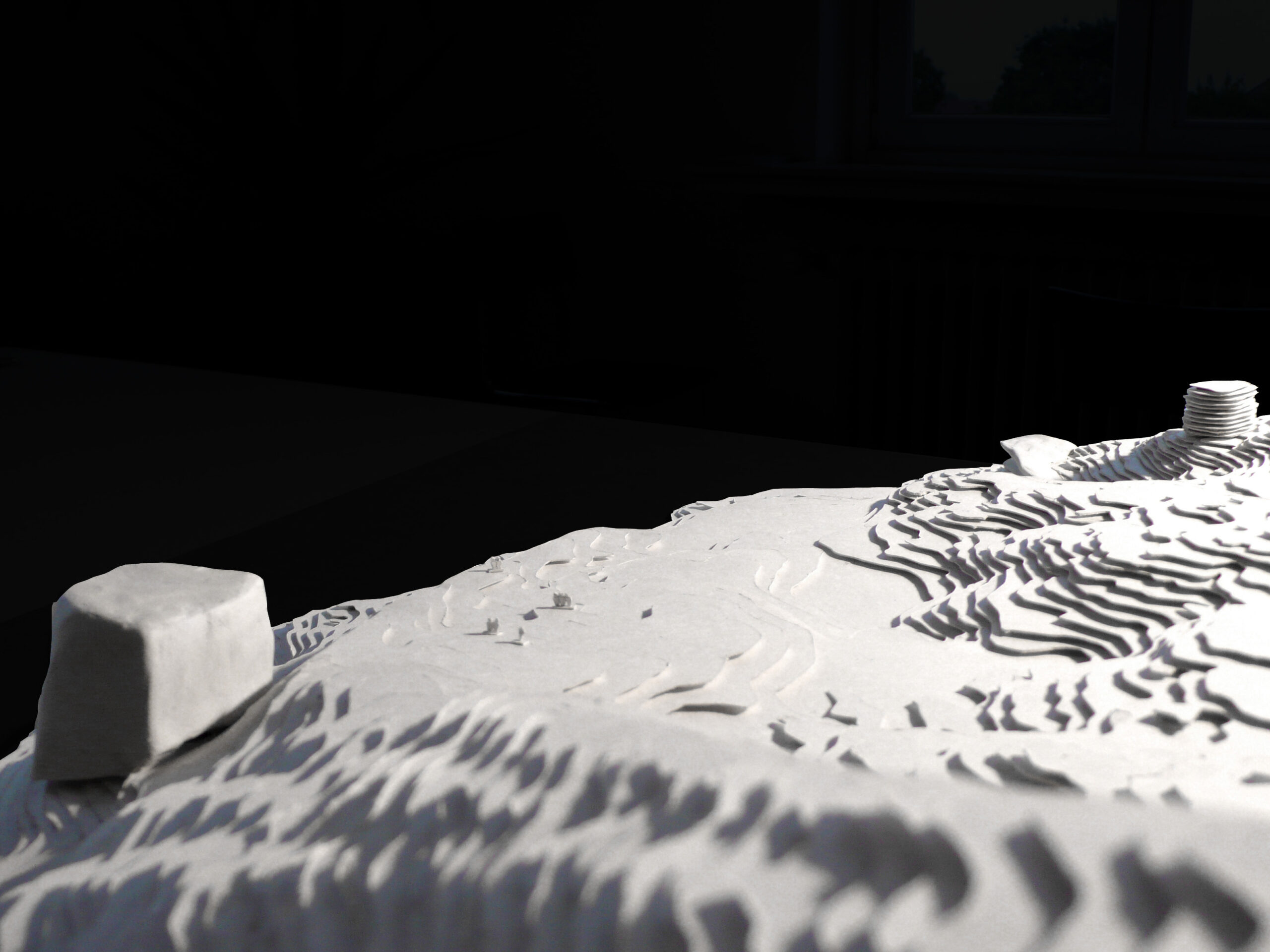

Identität stärken und weiterentwickeln | Ziel des vorgeschlagenen Gestaltungskonzeptes ist es, die markanten ortsbildprägenden Qualitäten sowohl der dörflichen Siedlungsform des Straßendorfes als auch der besonderen topographischen Lage unter Berücksichtigung städtebaulicher, freiraumplanerischer und verkehrlicher Aspekte herauszuarbeiten und atmosphärisch erlebbar zu machen. Die Kernaussagen der vorausgegangenen Planungs- und Beteiligungsformate werden hierbei reflektiert und in die Konzeptfindung einbezogen.

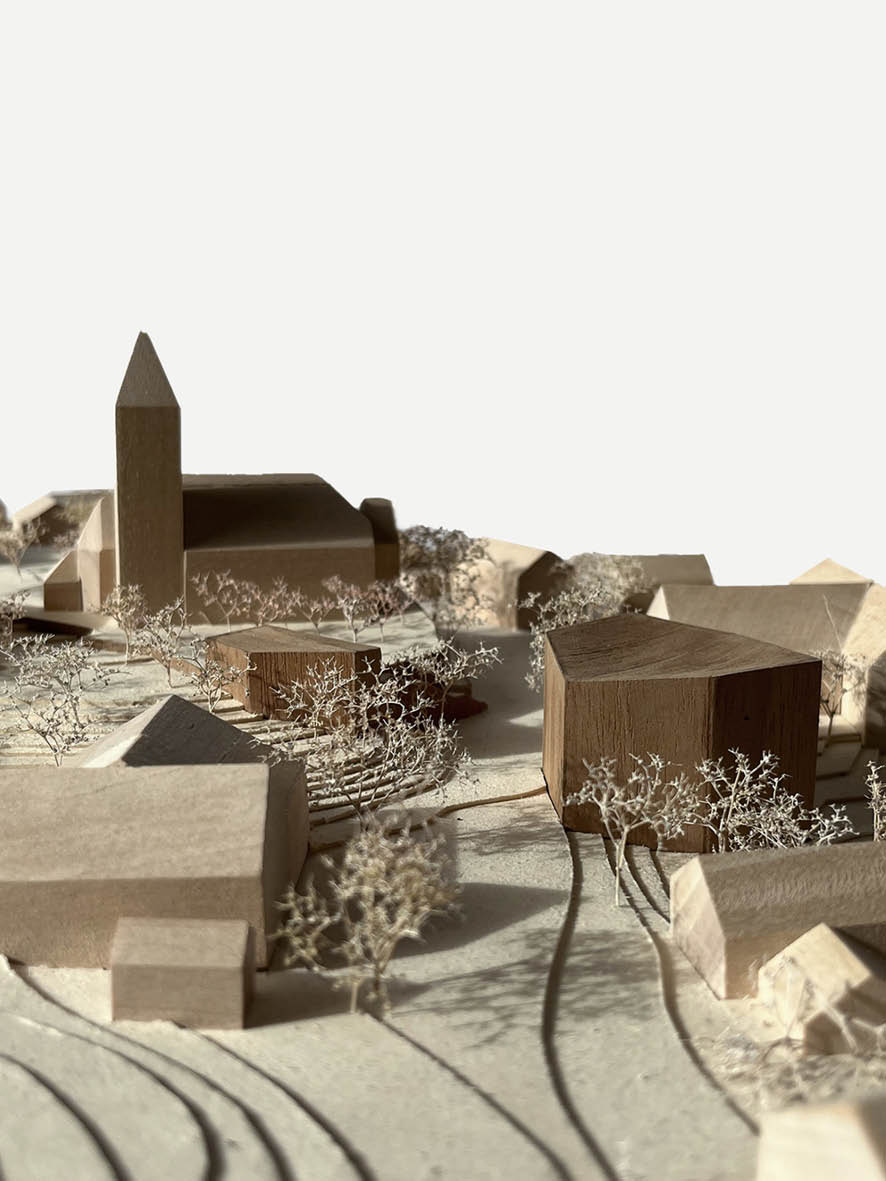

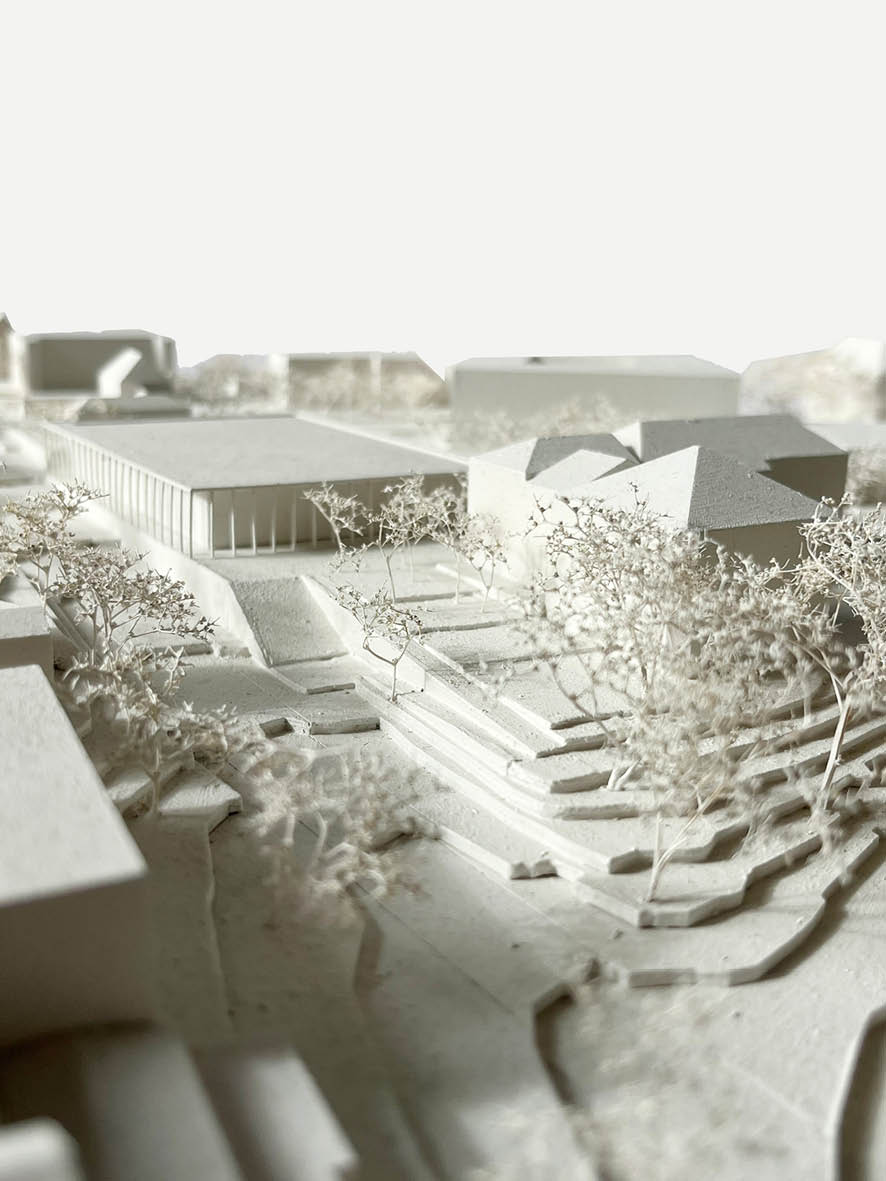

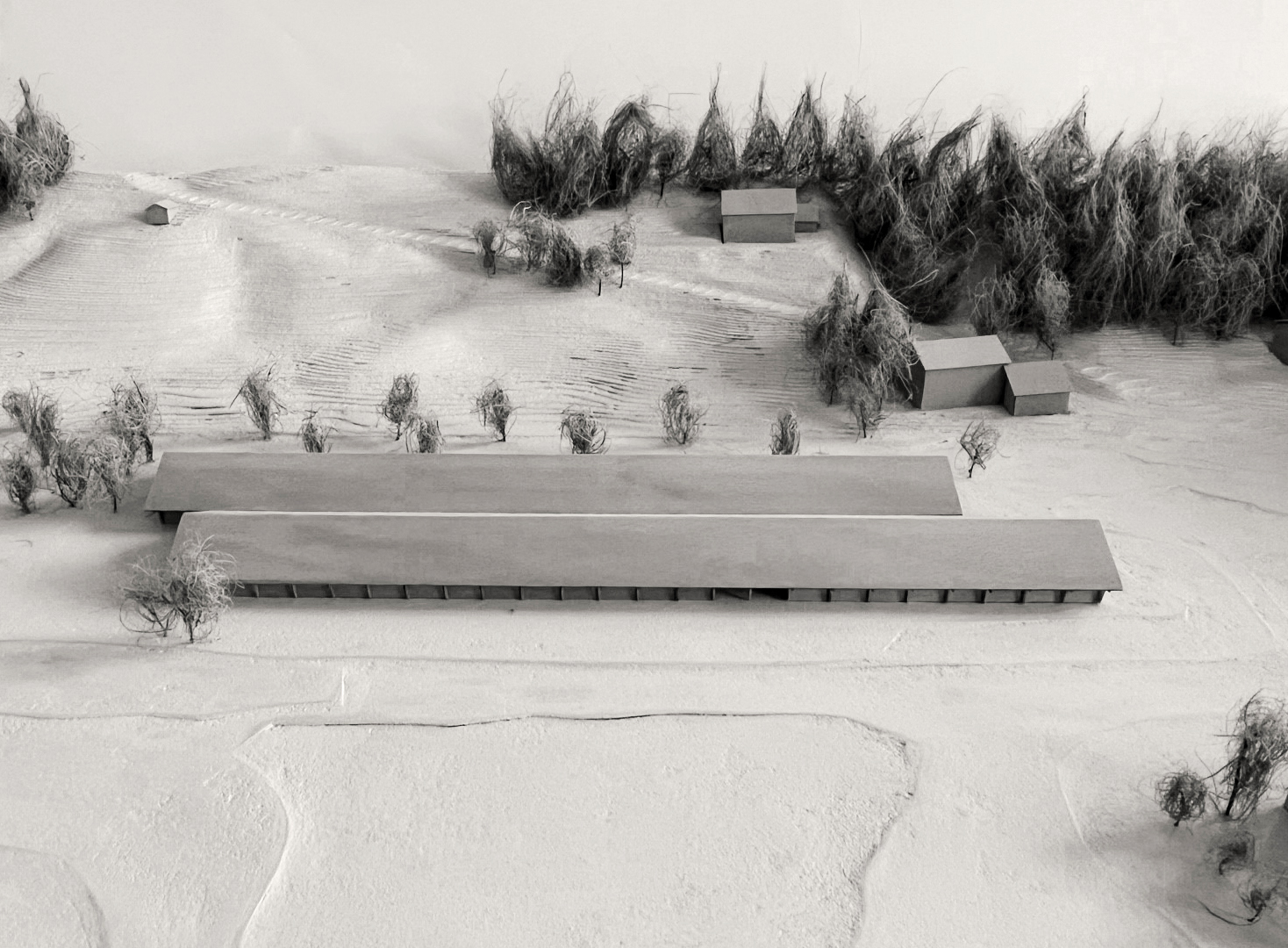

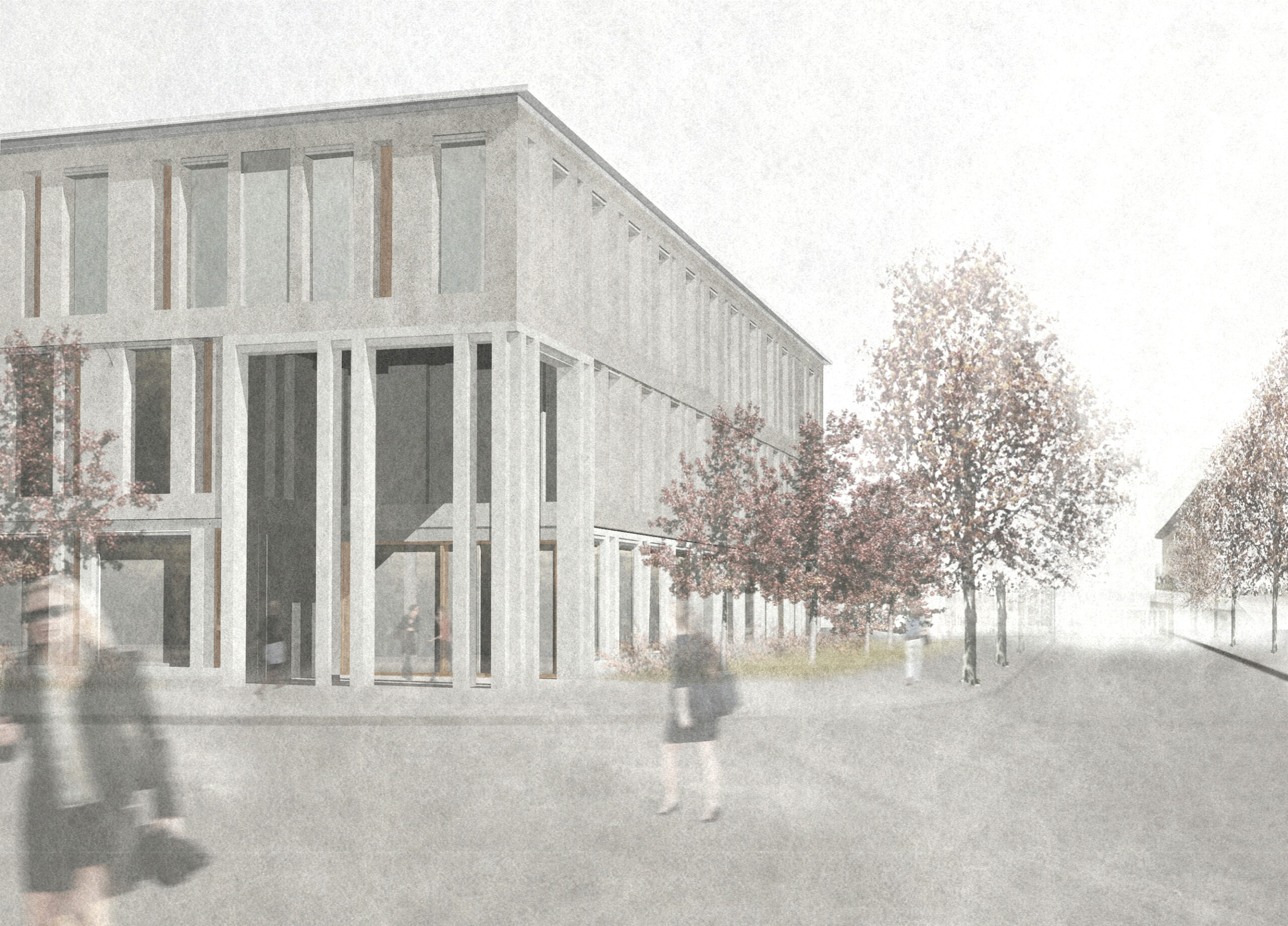

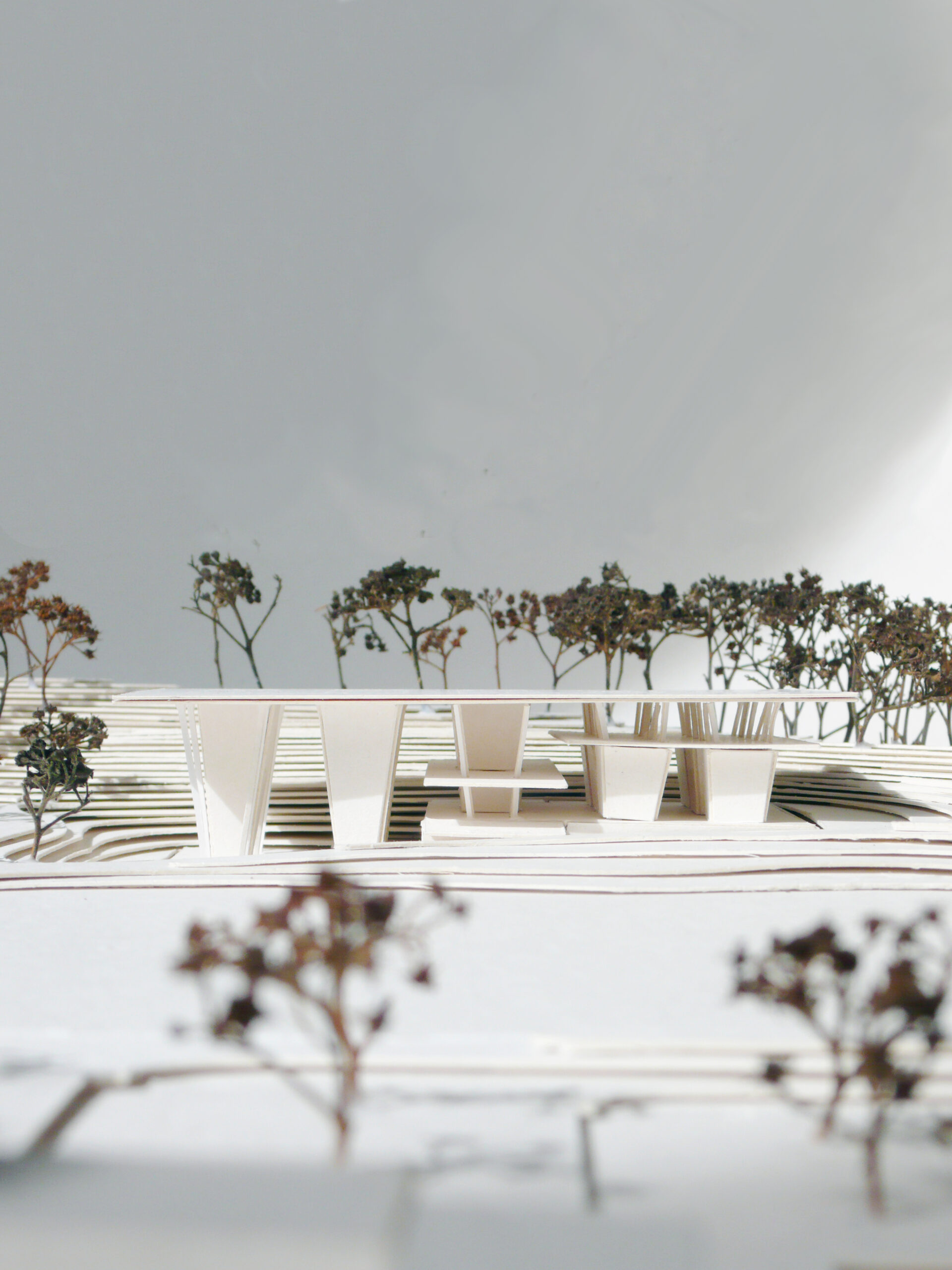

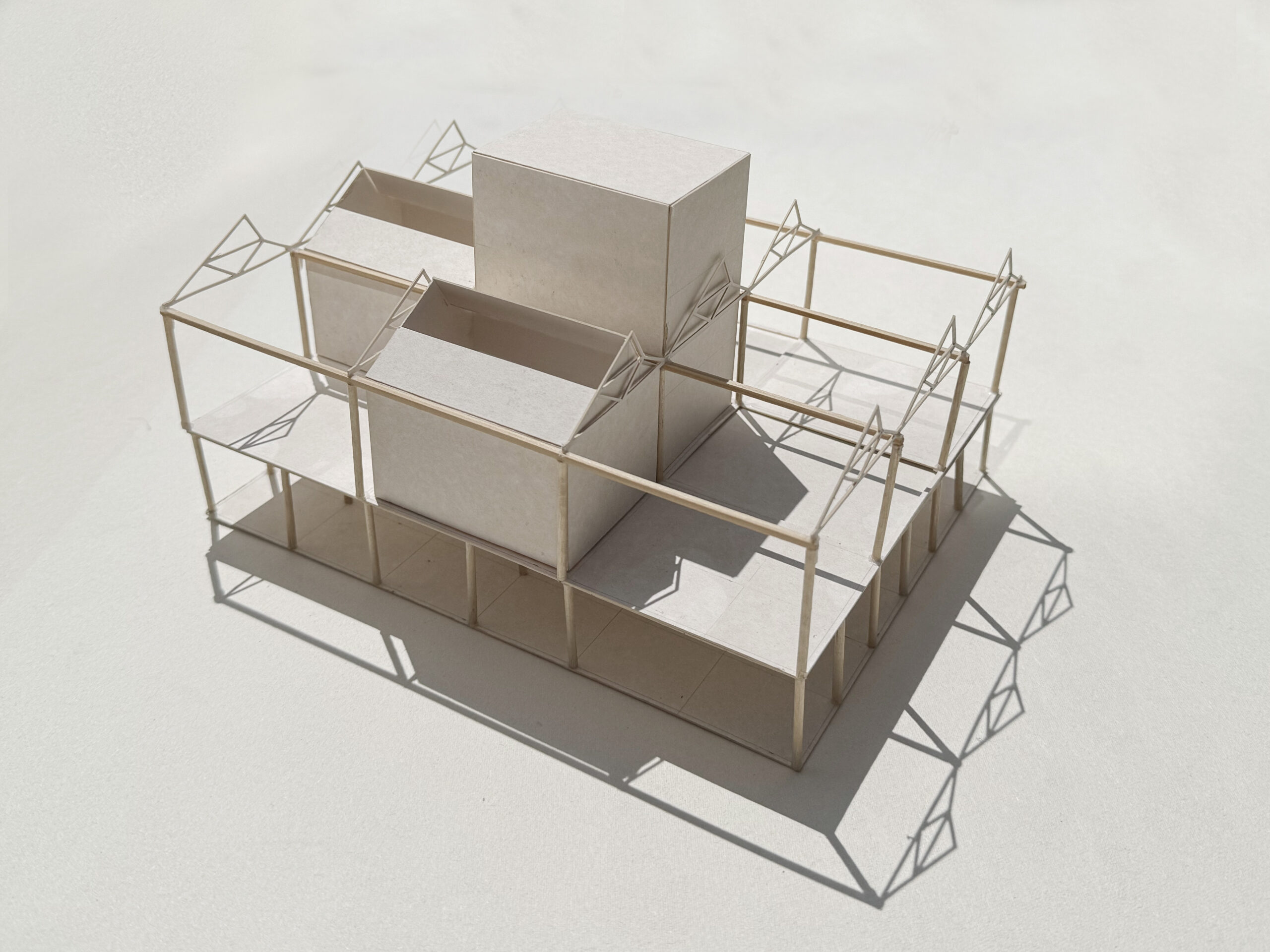

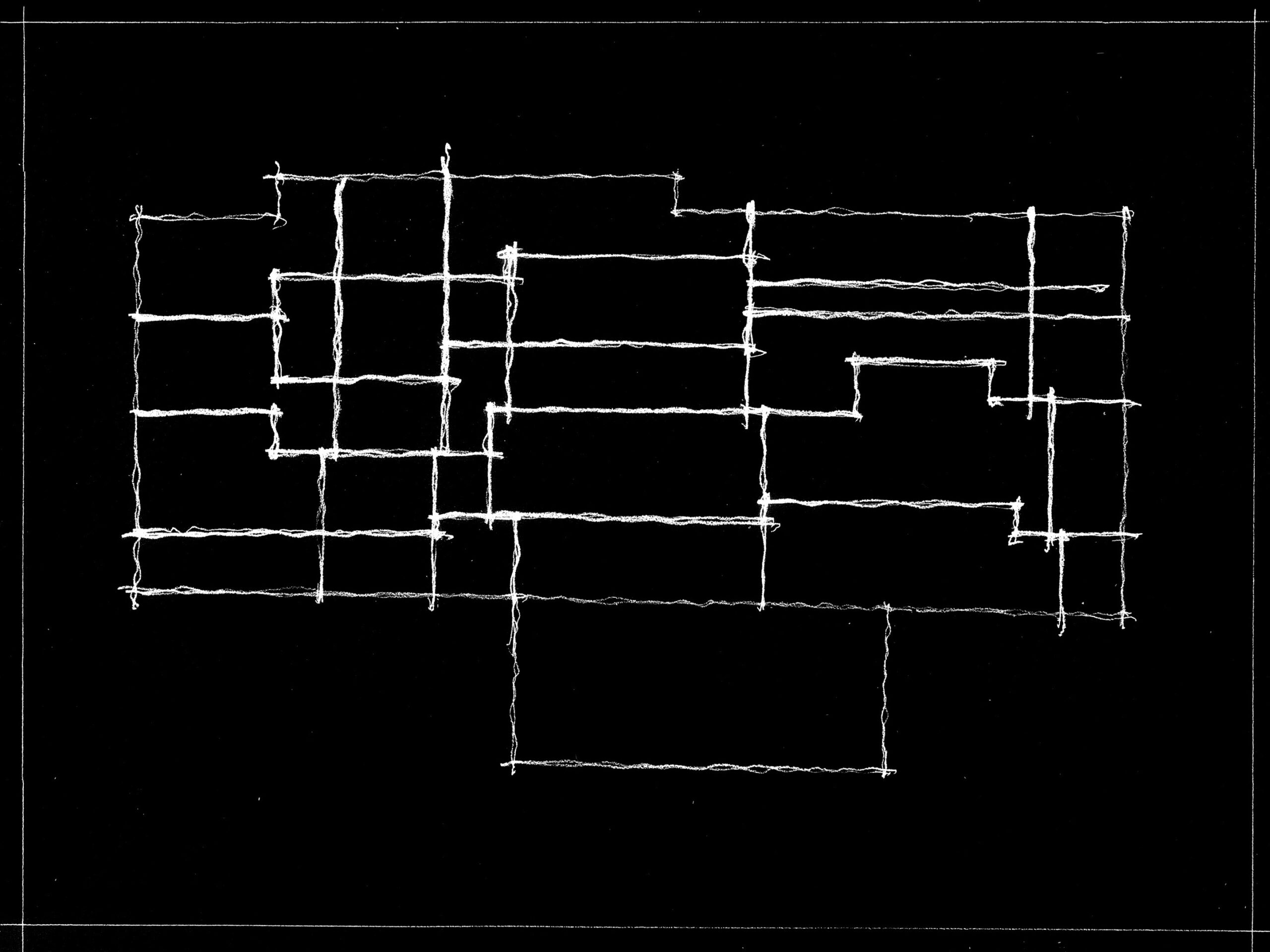

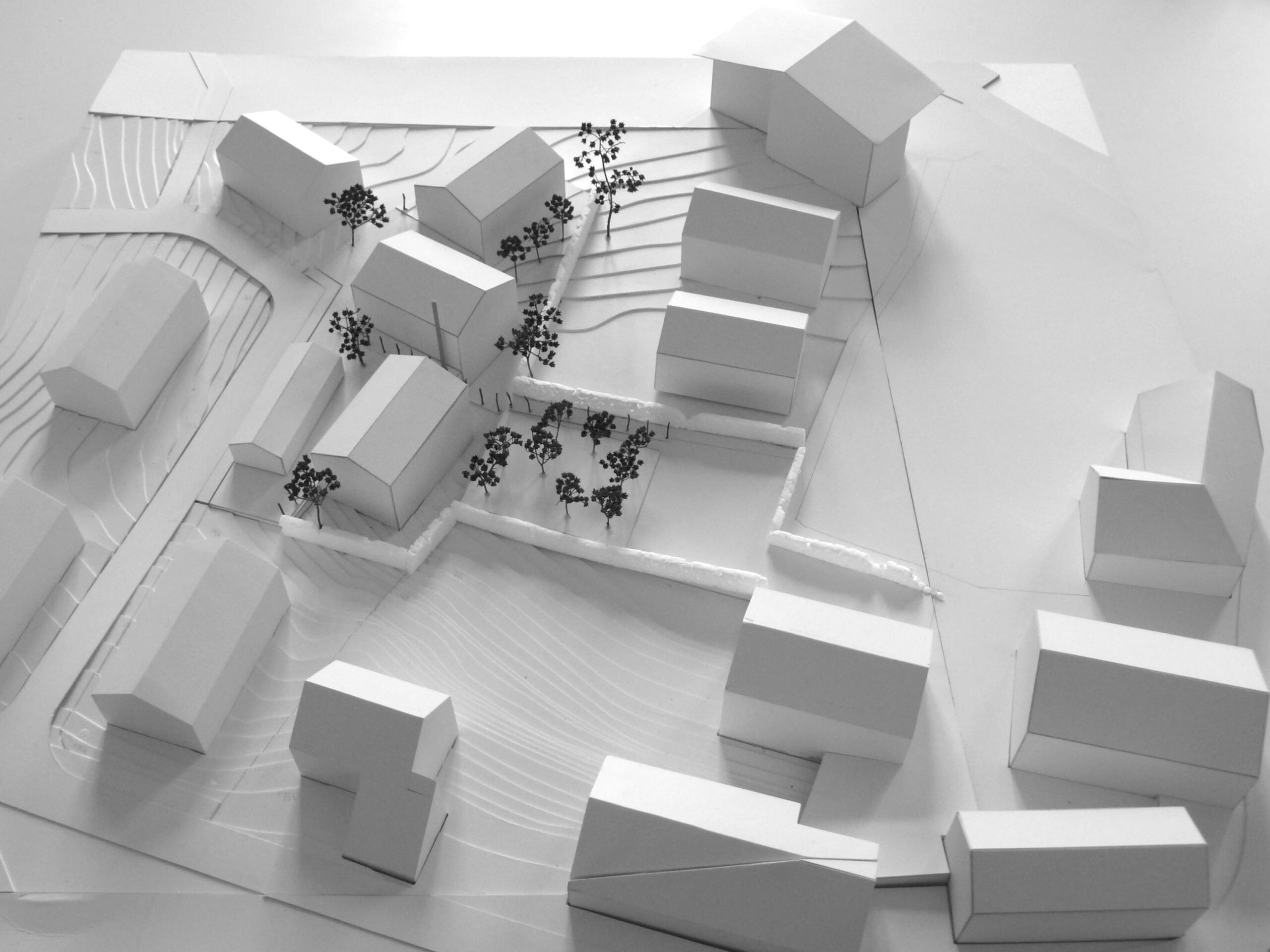

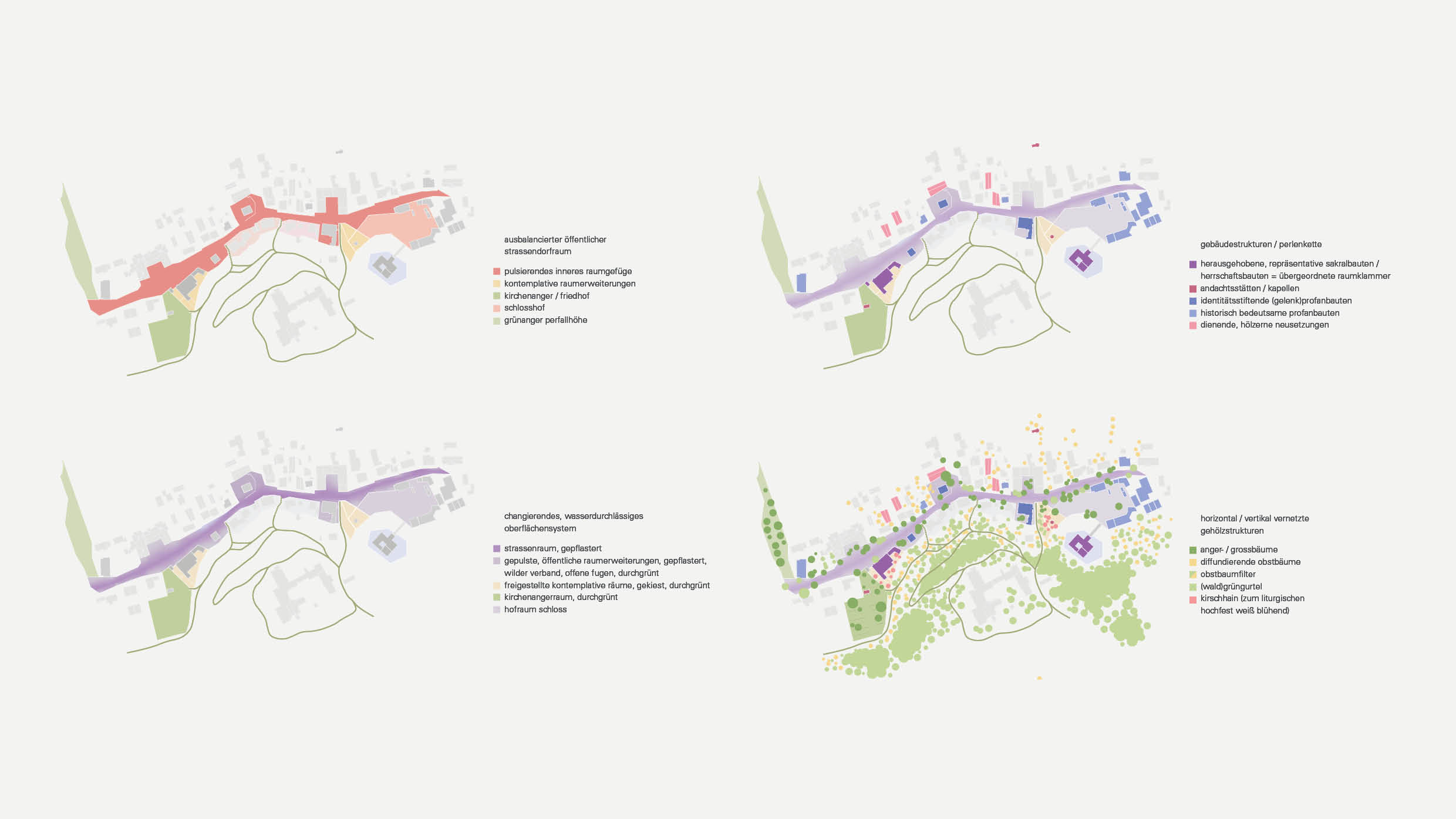

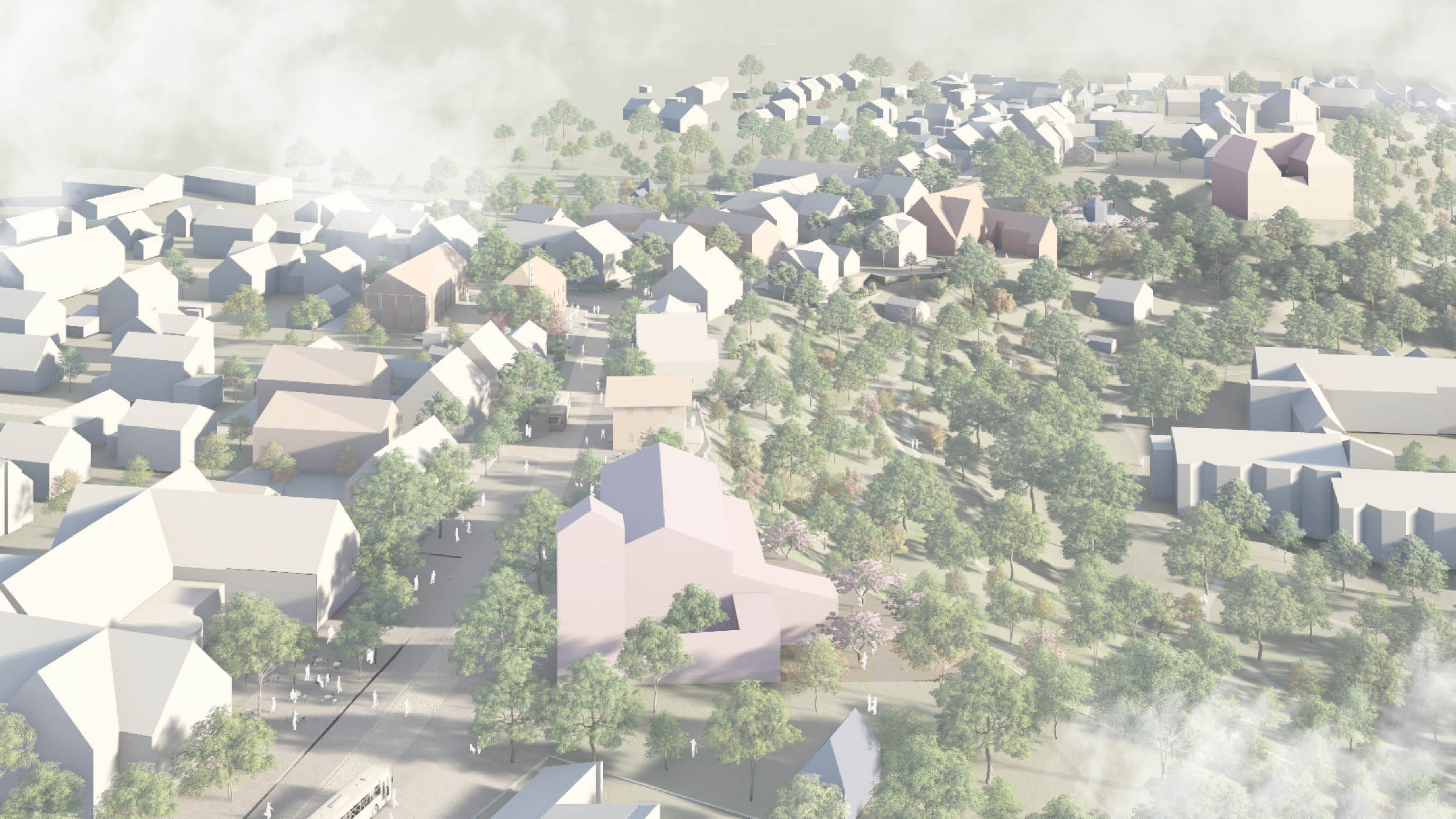

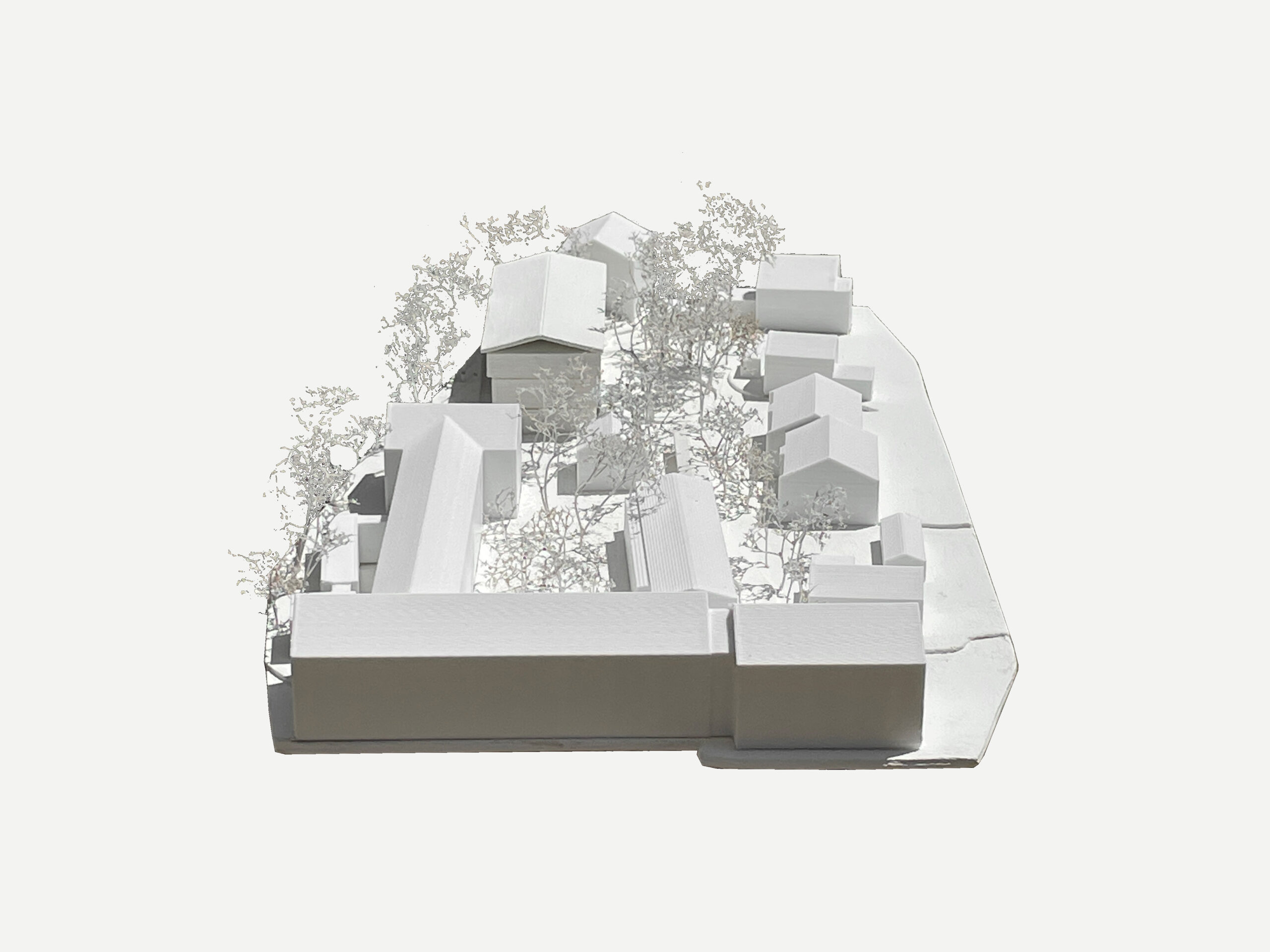

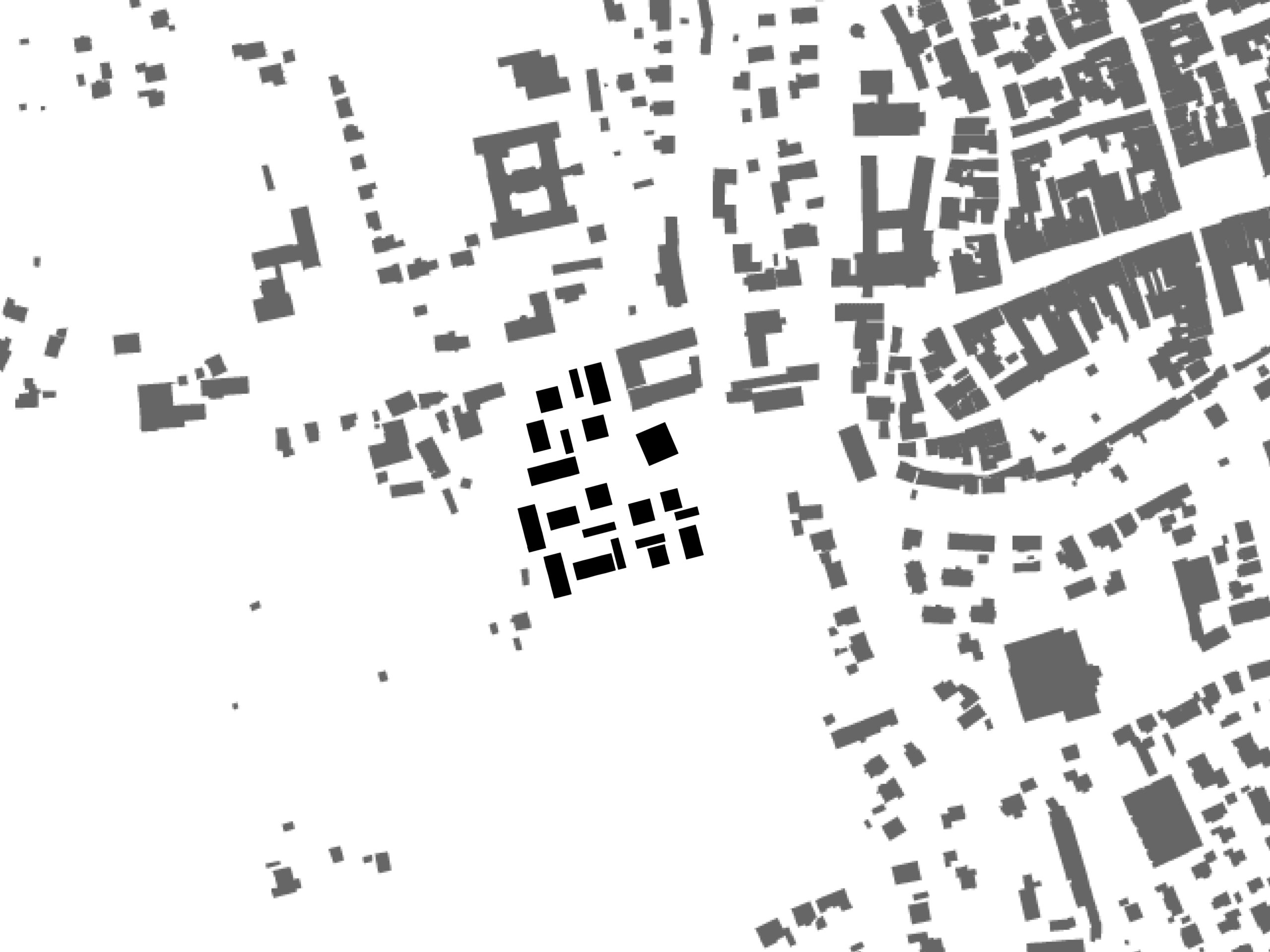

Städtebaukonzept | Zwischen dem Eintritt der gestalterisch und nutzungsspezifisch aufgewerteten Perfallhöhe und dem Schlossensemble spannt sich das sensibel ausbalancierte Ortszentrum auf, das Historisches mit neuzeitlichen Schwerpunktsetzungen eint.

Neben den charakteristischen straßenständigen Gebäuden mit Vorgärten, Sockelmauer und Zäunen reihen sich sequentiell wichtige kirchliche, öffentliche, kulturhistorisch bedeutsame und herrschaftliche Bauten perlenkettenartig ein.

Eine konkret verortete Zentrumsfunktion in Form eines größeren zusammenhängenden Marktplatzes o. ä. findet sich – konsequent der Grundstruktur des Straßendorfes folgend – nicht.

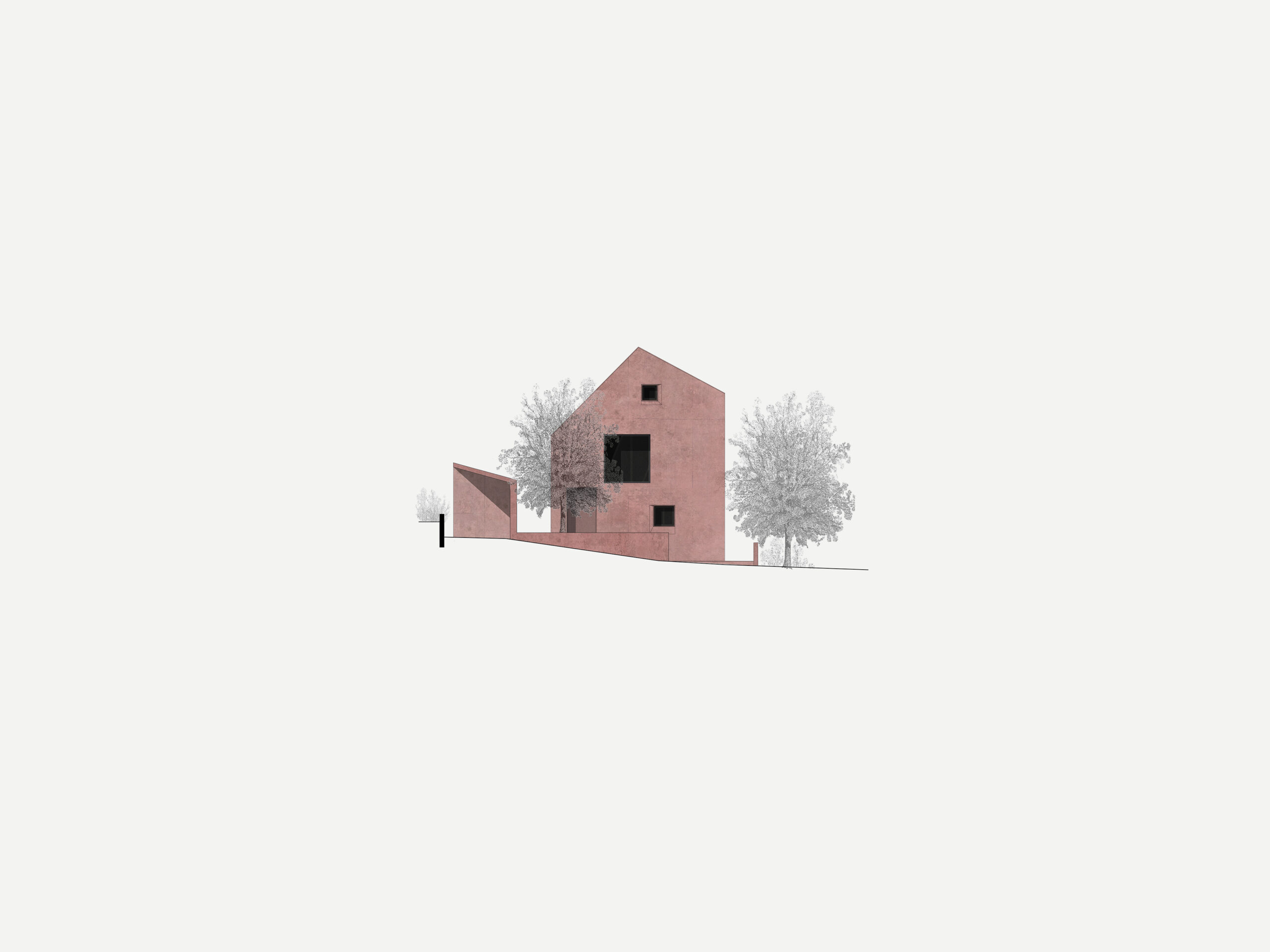

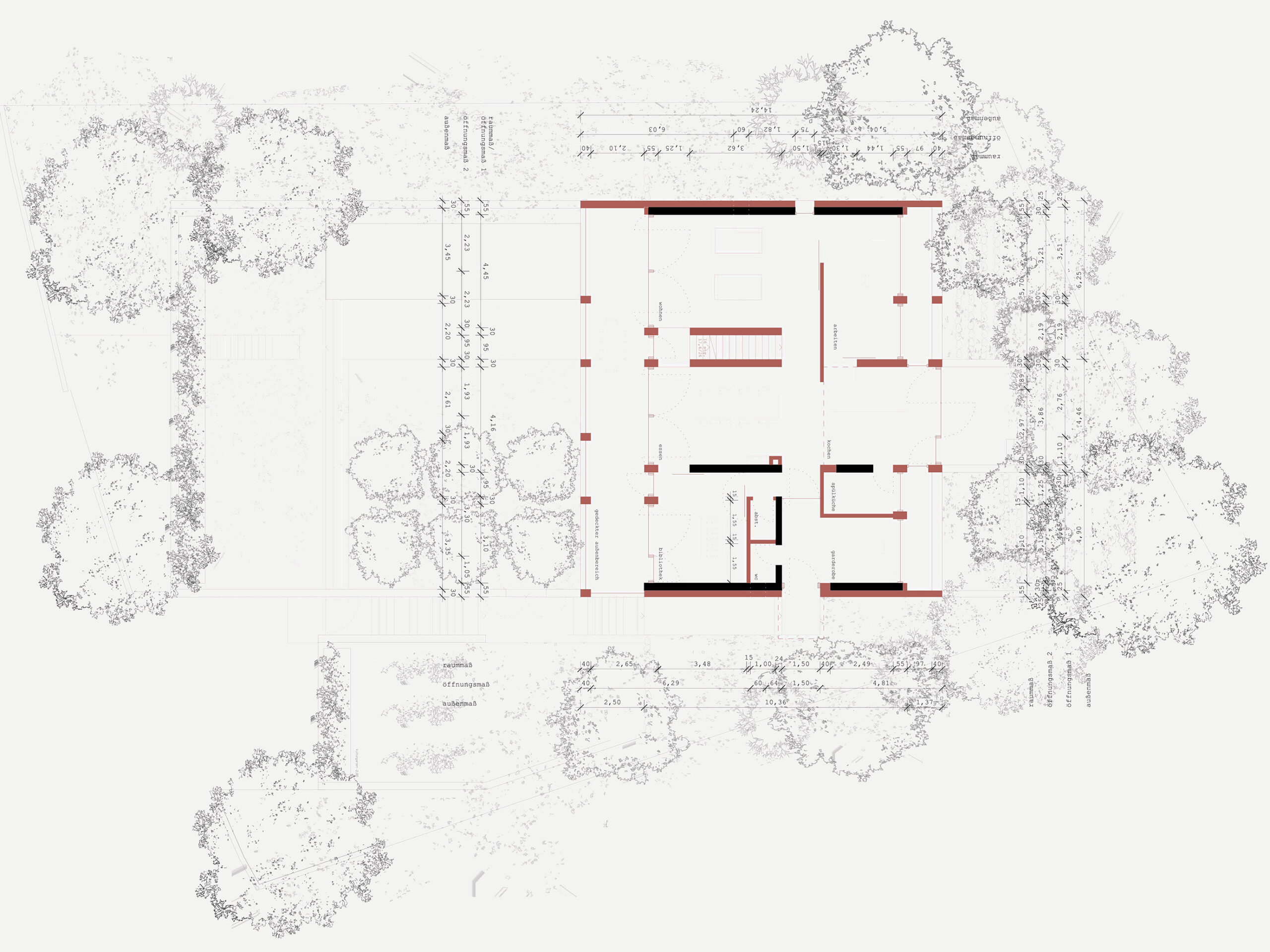

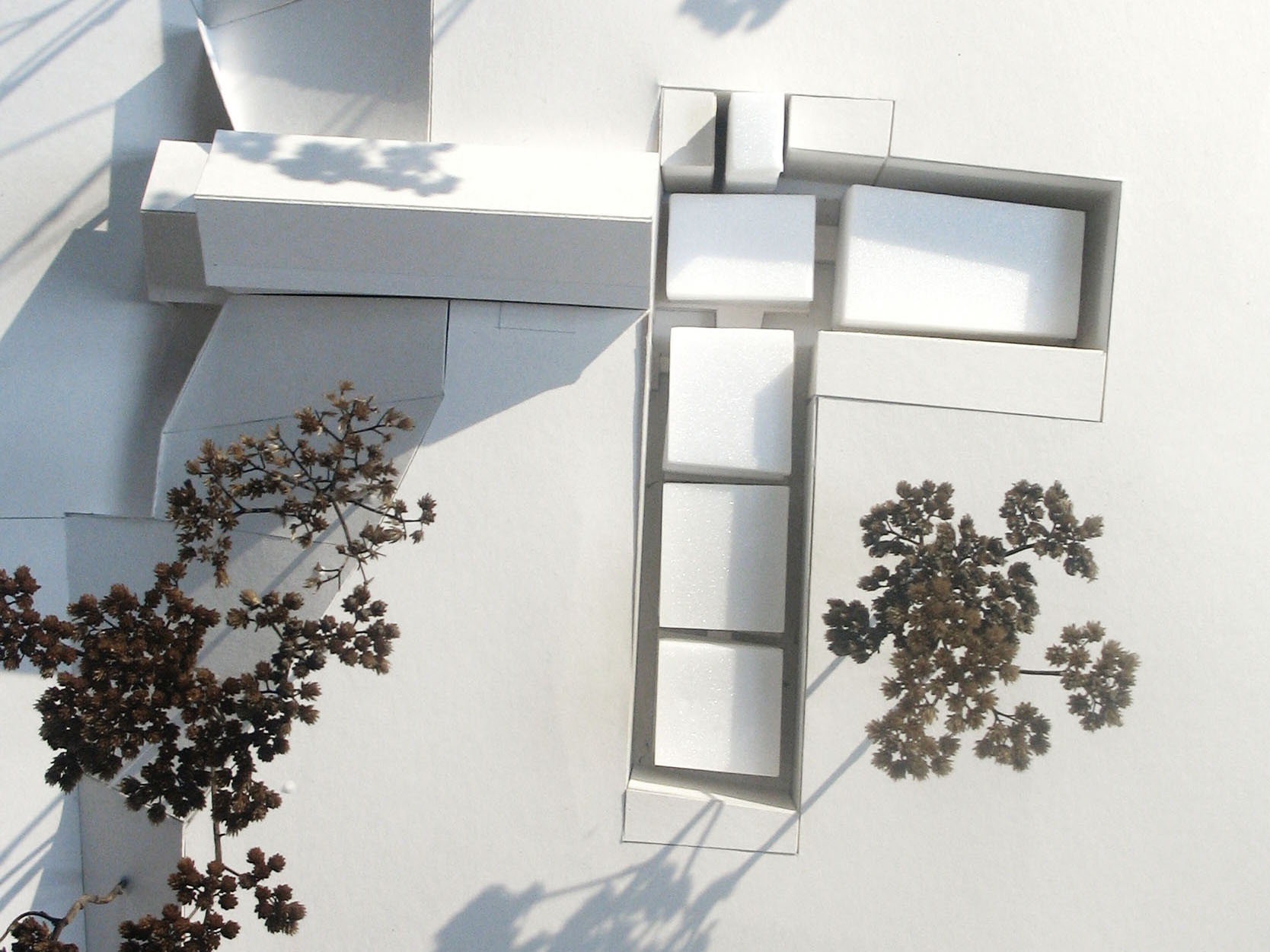

Vielmehr sind wechselseitige Raumaufweitungen, Rücksprünge oder subtile rückwärtige Raumbildungen entlang des inneren Straßen-Raumgefüges ortsbildprägend. Diese, in der Regel mit wichtigen öffentlichen Gebäuden oder öffentlichen und gemeinschaftlichen Nutzungen besetzten Grundstücke – wie das Kirchenensemble mit den vorgelagerten Kirschterrassen, das Ladenzentrum, das alte Rathaus mit dem gegenüberliegenden Dorfladen, das neue straßenabgewandte Hospiz, der gelenkartige Bereich der alten Schule mit Rathausneubau, das historische Wirtshaus bis hin zum Vorfeld des Schlossensembles – werden aktiviert, teils umgewidmet und in den pulsierenden Gesamtraum des Ortszentrums eingewoben.

Bis dato verborgene oder unterrepräsentierte Räume werden integraler Bestandteil des neuen dörflichen, überwiegend mineralisch geprägten Organismus; dienende, zurückhaltende, hölzerne Neusetzungen subtil mit diesem verwoben.

Neue Wege- und platzräumliche Verbindungen werden angeboten und vernetzen die Teilräume auch abseits des Fahrbahnbereiches sowohl innerdörflich als auch mit dem angrenzenden Landschaftsraum. Direkte und indirekte Ein- und Ausblicke in den Talraum der Weidach werden inszeniert.

Verkehrskonzept | Durch das vorgeschlagene Tempo-20-Regime im Ortszentrum kann auf eine Profilierung der Verkehrsflächen mit Hochborden bewusst verzichtet werden. Vielmehr ist der barrierefreie, niveaugleiche Ausbau im Ortskern (3 cm Stich) bestimmend – der öffentliche Raum wird somit allen Besuchern unter Berücksichtigung größtmöglicher Barrierefreiheit gleichberechtigt nutzbar gemacht, erlaubt unterschiedliche Arten der (temporären) Bespielung und führt zu einer nachhaltigen Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Um dies (temporär) gewährleisten zu können, wird der ruhende Verkehr entlang aller vier Erschließungsrichtungen durch landschaftlich respektive dörflich in Nebenzonen eingebundene Parkflächen aufgenommen, der fließende Verkehr störungsfrei durch das vorhandene (Umgehungs-)Straßennetz umgeleitet.

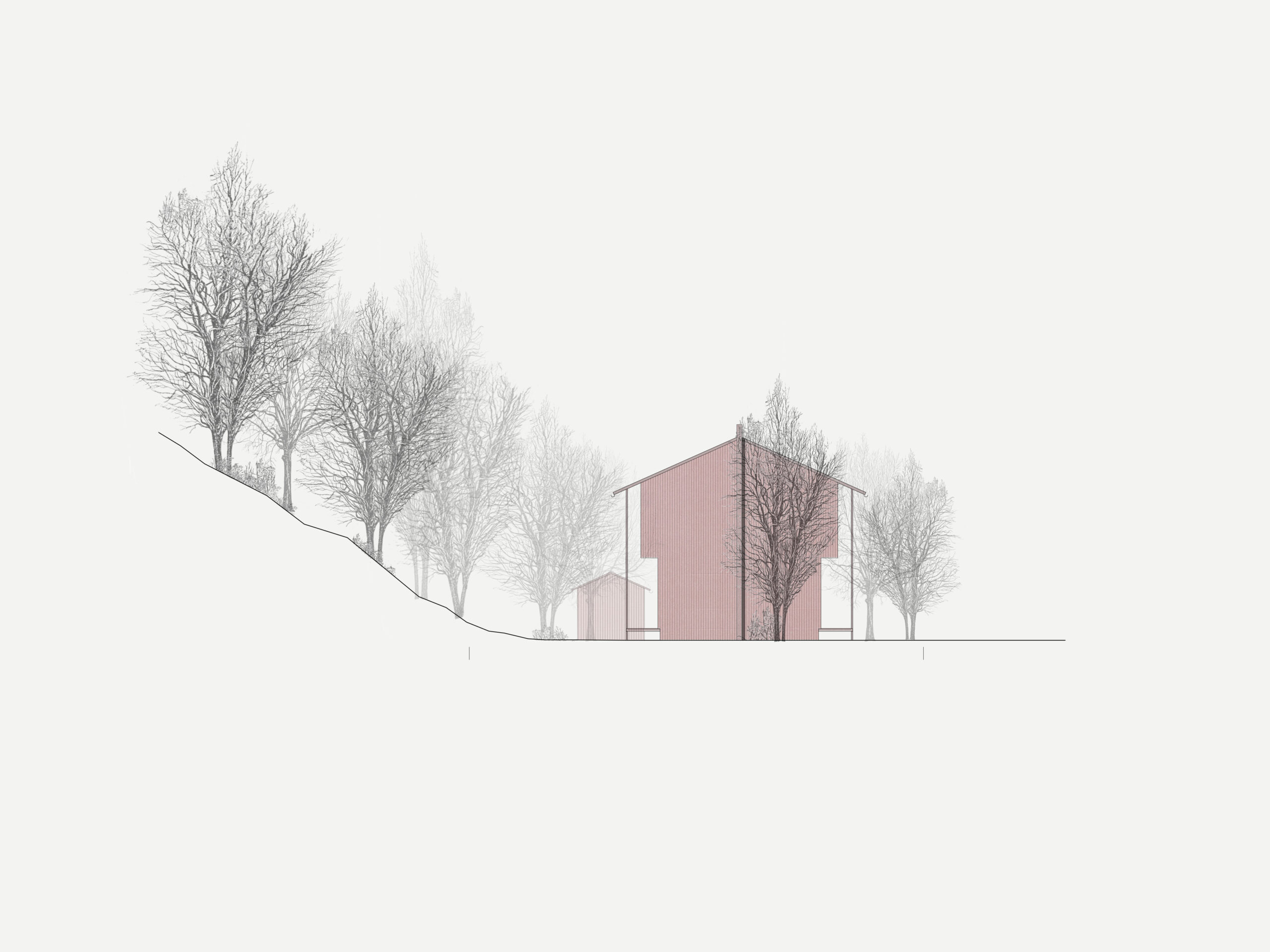

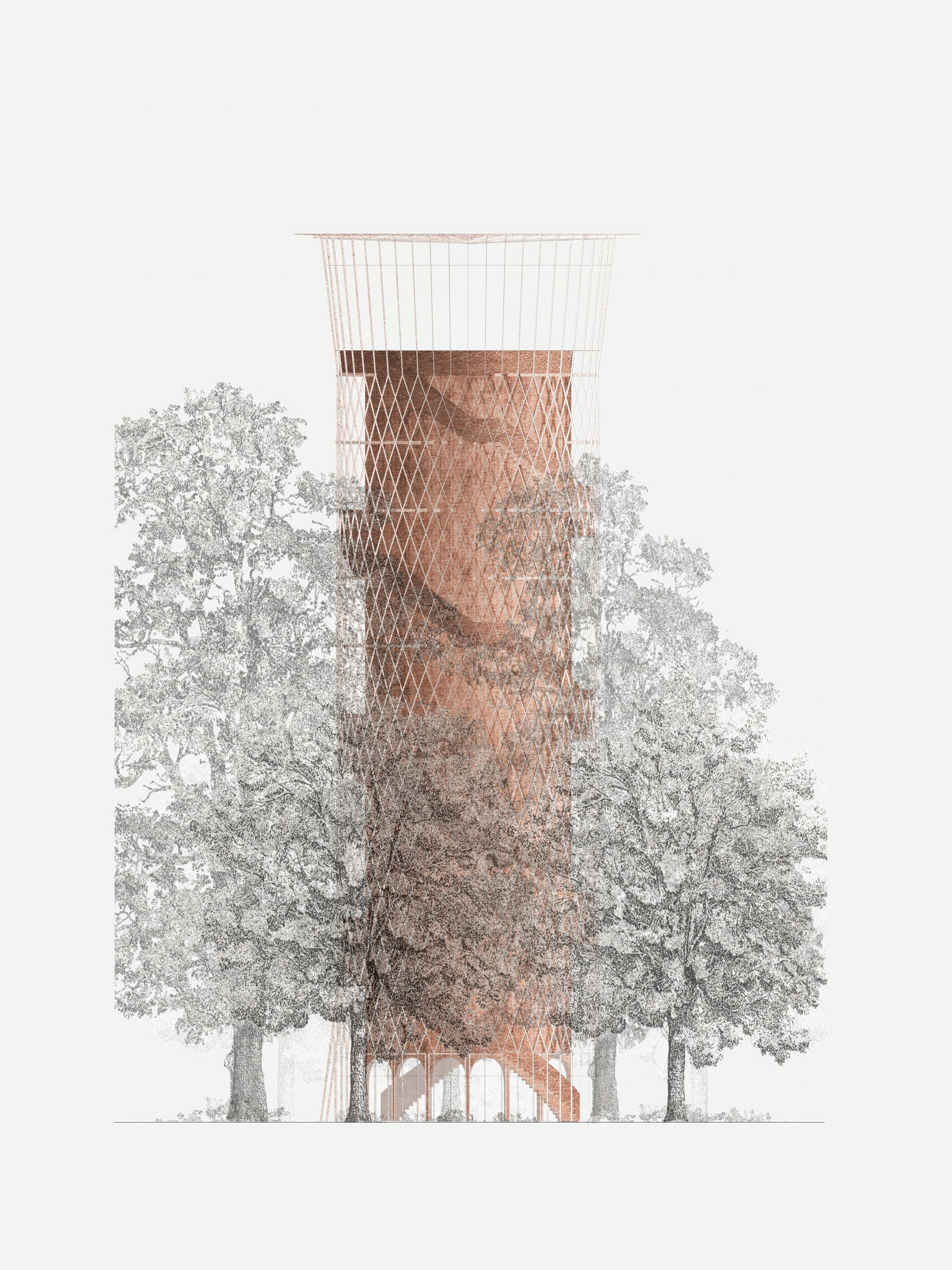

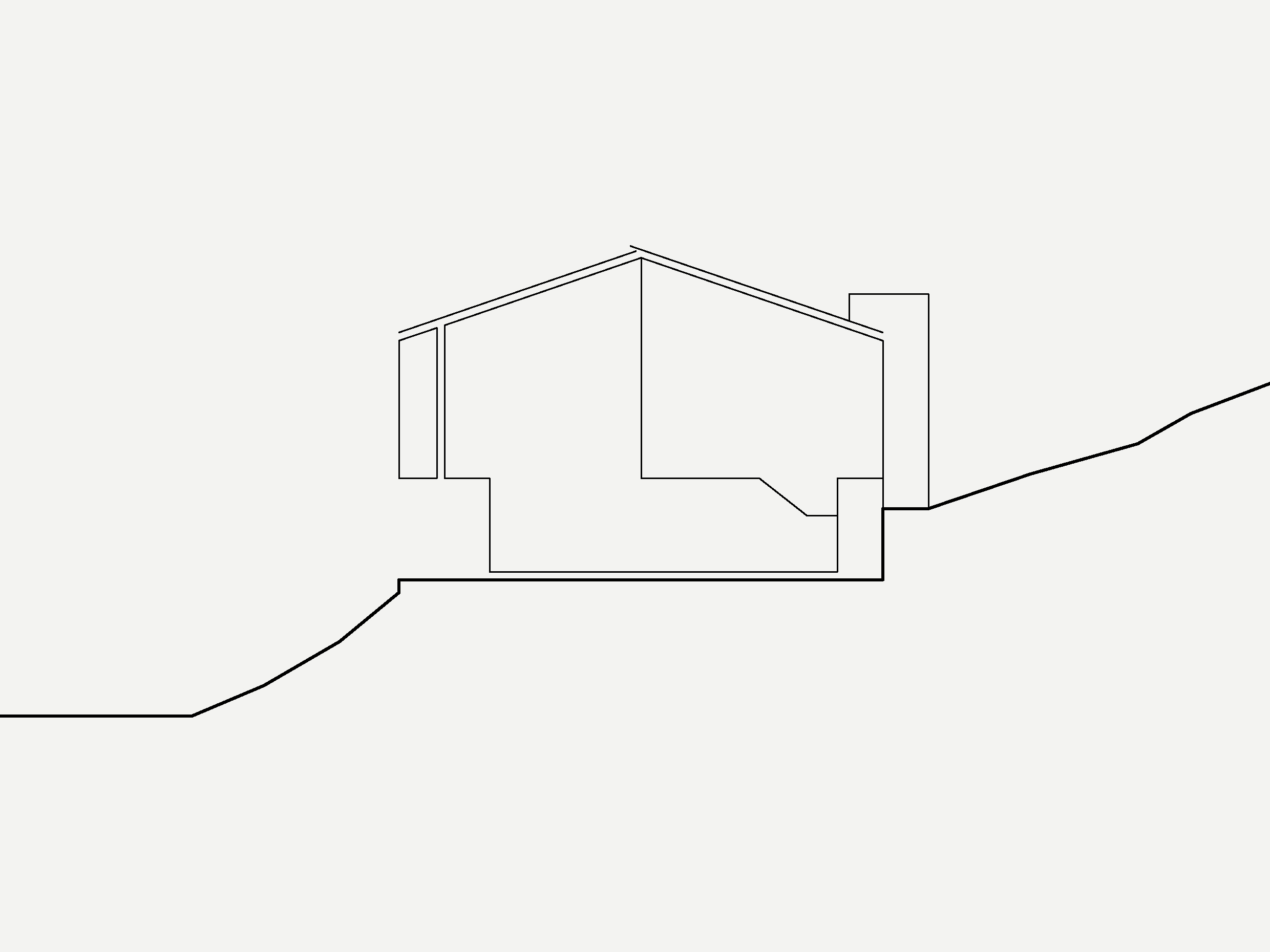

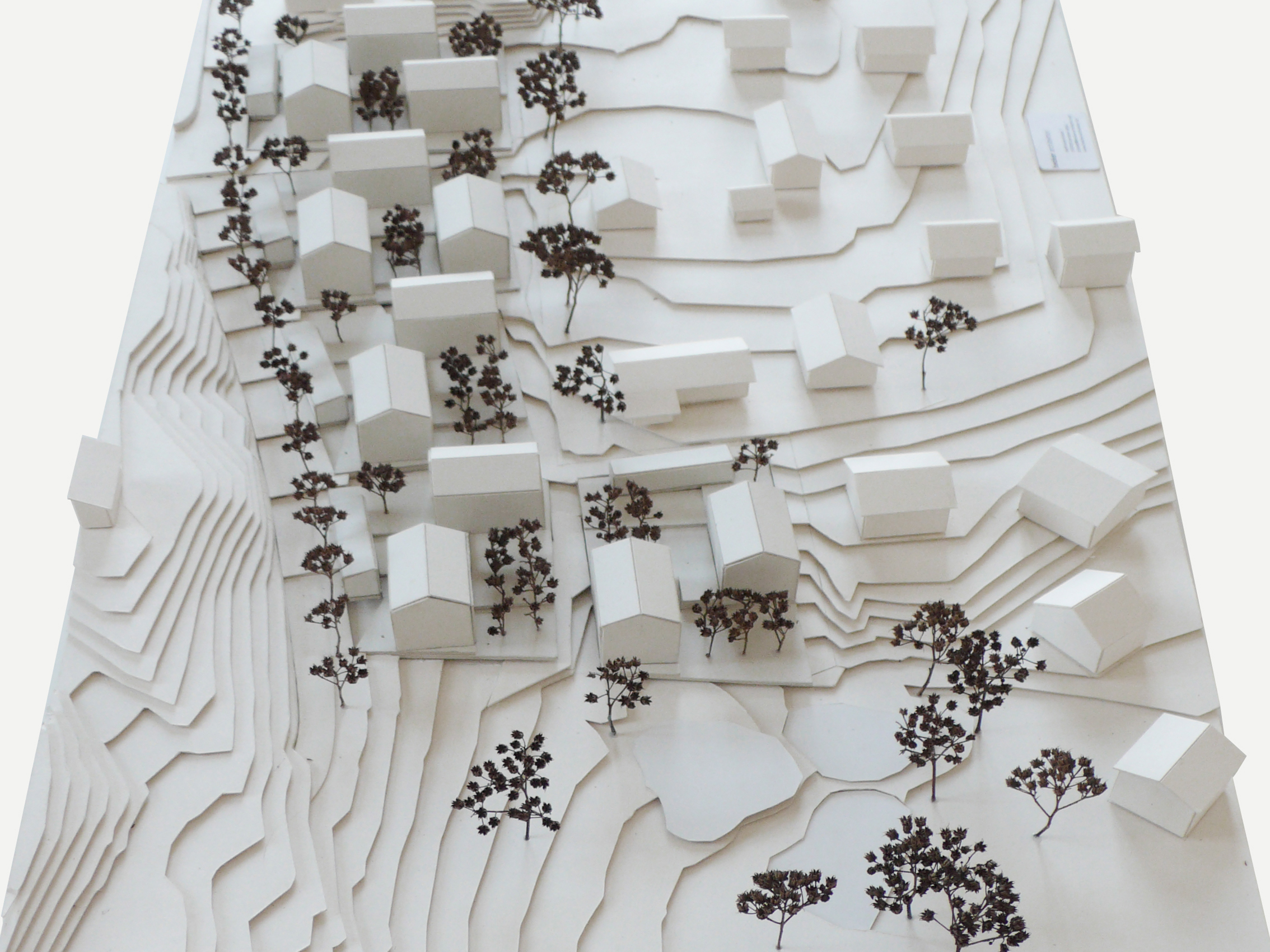

Hangkante.Ortspark | Zwischen dem Ortszentrum und der Windachaue spannt sich in der Hanglage zwischen Schloss und Friedhof der neue Windachleitenpark auf.

Durch gezielte Pflegeeingriffe in den unstrukturierten Aufwuchs werden neue Blick- und Raumbeziehungen inszeniert – Kirche und Schloss als herausgehobene sakrale respektive herrschaftliche Gebäude treten in eine spannungsvolle Beziehung, dazwischen eingebettet die Rathauskanzel und der historische Wirtsgarten.

Der Hangpark erhält eine visuelle und ökologisch wirksame Aufwertung durch die Anlage neuer Streuobstwiesen, als Mittlerzone eingewoben in wertvolle, selektiv herausgearbeitete Baumbestandsgruppen.

Neue Wegeverbindungen und Spazierwege werden sanft in die Hangsituation eingebettet. Ein Naturkundepfad bietet zusätzlichen Anreiz zum Besuch.

Im Bereich des ehemaligen Theresienbades findet sich als „Erinnerungsort“ eine Kneippanlage und ein Wasserspielplatz. Die Parkplätze des Sportbereiches werden landschaftlich in einen Baumhain eingebunden.

Materialkonzept | Ziel ist eine reduzierte Farbwelt durch Begrenzung auf wenige durchgängige, nachhaltige Materialien.

Einheitliche Farbwelt aller Belagsmaterialien mittels eines Reihenverbandes von gehfreundlichem Granitpflaster im Fahrbahnbereich, der Gehwege und weiterführenden Aufenthaltsräume in einem kleinteiligeren, unregelmäßigen Verband mit versickerungsoffenen Rasenfugen und/oder – je nach Nutzungsanforderung – mit offenen Kiesbelägen.

Das vorgeschlagene „einfache“, dörflich geprägte Materialkonzept bindet die Teilräume selbstverständlich und visuell erfahrbar zusammen.

Vegetationskonzept | Das vorgeschlagene Vegetationskonzept fußt auf einer Auswahl klimaresilienter, maßgeblich heimischer Baumarten.

Die vorherrschenden Obstgärten und -wiesen werden durch Obstbaumneupflanzungen in den inneren Ortskern hineingeführt. Sie unterstreichen im Zusammenspiel mit den z. T. opulenten Bestandsbäumen den dörflichen Charakter.

Neue Vorgärten und platzartige Raumaufweitungen werden mit spezifischen Baumarten im dörflichen Gesamtkontext subtil und identitätsstiftend hervorgehoben.

Lichtkonzept | Dem städtebaulichen Leitbild – des pulsierenden inneren Raumgefüges des Straßendorfes – folgend, wird sowohl für die angrenzenden (teil-)öffentlichen Gebäude, die umgewidmeten, identitätsstiftenden Gebäude als auch für die sakralen und herrschaftlichen Gebäude eine subtile Beleuchtung vorgeschlagen – spezifische, subtil nutzungsbetonende „Lichträume“ treten durch den Ort hindurch in einen spannungsvollen Dialog.

TOPIC:

Urban Design Transformation

LOCATION:

Greifenberg, DE

YEAR:

2024

CLIENT:

Gemeinde Greifenberg

TYPOLOGY:

Institutional | Urban Design

STATUS:

Competition, Special Mention

TEAM:

Michael Becker, Francisco Weil

PARTNERS:

Realgrün, München

Jasarevic Architekten, Augsburg

VISUALISATION:

Becker Architects Planners

3D MODELLING:

Becker Architects Planners

WORKS

No.155 | 2023

School for Timber and Design Garmisch-Partenkirchen

No.132 | 2016

Development Plan Mindelheim Tractor Museum

No.119 | 2014

Development Plan of Hospital Kempten

No.111 | 2013

Transformation Of The Haindl Paper Factory Site Waltenhofen

No.102 | 2012

IFEN Walmendinger Horn Cable Car Station

CONTACT

STUDIO KEMPTEN

Keselstraße 14

87435 Kempten. Allgäu

P.: +49.831.745 8998.0

F.: +49.831.745 8998.9

GENERAL: kontakt@becker-architekten.net

CAREER | PRESS: info@beckerarchitects.eu

SOCIAL MEDIA

LEGAL

BECKER ARCHITECTS PLANNERS BDA ©2026